Bei den Außenaufnahmen der

Waldzustandserhebung werden für jeden Probebaum äußerlich sichtbare

Schädigungen der Krone mit eindeutig erkennbarer Ursache gesondert

festgehalten. So werden Schäden durch blattfressende Insekten, Pilzbefall

von Blättern, Schäden durch Hagelschlag, Abbrüche starker Äste oder ganzer

Kronenteile und auch Beschädigungen des Stammes notiert. Seit 1993 wird auch

die Ursache für das Ausscheiden eines Probebaumes festgehalten. Damit ist es

möglich, Schädigungen durch Sturmwurf, Insekten- oder Pilzbefall auch bei

den aus dem Kollektiv ausgeschiedenen Probebäumen zu erfassen. Ausmaß und

Einfluss von Insekten- oder Pilzbefall oder Schäden durch Hagel, Schneebruch

oder Sturm werden im Vergleich zu den Befunden auf den

Dauerbeobachtungsflächen und unter Berücksichtigung der Meldungen der

Forstämter und der Untersuchungen zum Waldschutz bewertet.

Bei Eiche sind regelmäßig Schäden durch blattfressende Insekten zu

beobachten. Häufig handelt es sich dabei um Fraß durch Raupen von

Frostspannerarten und Eichenwickler. Die Eiche ist in der Lage durch einen

zweiten Austrieb Fraßschäden zu regenerieren. Oft ist diese Regeneration

aber nicht vollständig, so dass durch Fraßschäden ein Anstieg der

Kronenverlichtung ausgelöst wird. Häufig wird der Wiederaustrieb auch durch

den Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides oder Microsphaera

alphitoides) befallen. Insektenfraß und Mehltaubefall sind oft gemeinsam

an den Probebäumen zu finden.Der Frühjahrstrieb ist befressen, der zweite

Austrieb durch den Mehltaupilz befallen.

In 2020 waren an 10 % der

Eichen-Probebäume Fraßschäden beobachtet und notiert worden. Damit ist der

Anteil gegenüber dem Vorjahr (38 %) merklich niedriger, auch die

Fraßintensität ist nur gering.

Befall durch den Mehltaupilz wurde 2020 an 11 (1,6 %) der Probebäume (Vorjahr

8,5

%)

beobachtet.Insektenfraß und Mehltaubefall hat sich in

vielen Jahren als ein

bedeutsamer Einflussfaktor auf die Entwicklung des Kronenzustandes bei Eiche

erwiesen.

2020 wurden an einem Probebaum Ausbohrlöcher

des Eichenprachtkäfers (Agrilus biguttatus) festgestellt.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) wurde in den

wärmebegünstigten Wuchsgebieten Saar-Nahe-Bergland und Moseltal an fünf

Aufnahmepunkten beobachtet. Er verursacht meist nur unterschwellige

Fraßschäden und ist damit unbedeutend für die Kronenverlichtung. Wegen

seiner Brennhaare hat er aber eine hohe Bedeutung für die Aufnahmeteams. Bei

zu starker Präsenz kann an dem Aufnahmepunkt die Waldzustandserhebung wegen

der Gesundheitsgefährdung nicht durchgeführt werden.

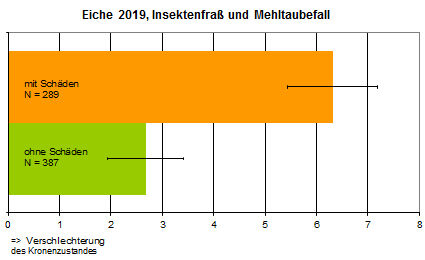

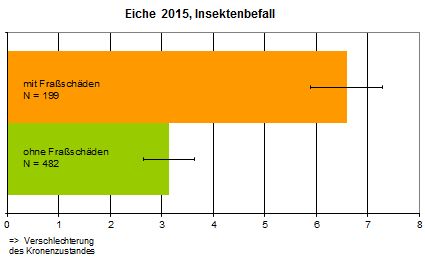

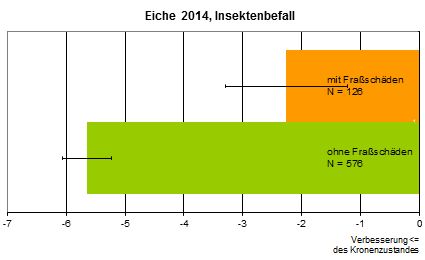

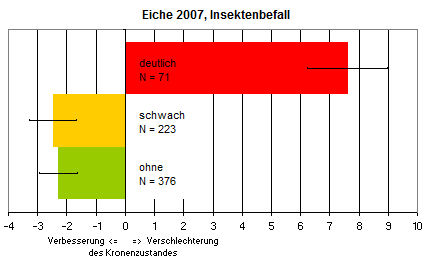

Veränderung der mittleren Kronenverlichtung in Prozentpunkten

nach der Intensität des Insektenbefalls bei Eiche in verschiedenen

Jahren

In 2019 ist die mittlere

Kronenverlichtung aller Eichen merklich angestiegen; dieser Schadanstieg

fiel bei den durch Fraß- und/oder Mehltauschäden betroffenen Eichen

deutlicher aus als bei denen ohne sichtbare Schädigungen.

Auch in 2015 ist die mittlere

Kronenverlichtung durchgehend angestiegen, auch hier war die Verschlechterung bei den von Fraßschäden betroffenen Eichen deutlicher.

In 2014 ist die mittlere

Kronenverlichtung der Eichen insgesamt zurückgegangen, die

Verbesserung der Eichen, an denen Insektenfraß beobachtet wurde, ist aber

weniger ausgeprägt.

In 2012 ist die mittlere

Kronenverlichtung der Eichen, bei denen Insektenfraß beobachtet wurde

umso stärker angestiegen, je stärker die Fraßschäden eingeschätzt waren. Die Eichen ohne erkennbare Fraßschäden und ohne erkennbaren

Pilzbefall wiesen dagegen einen leichten Rückgang der mittleren

Kronenverlichtung auf.

2011

war bei der Eiche trotz Insektenfraßes eine Verbesserung des Kronenzustandes

beobachtet worden. Nur die sehr deutlich von Fraßschäden betroffenen Eichen

wiesen einen Anstieg der Verlichtung auf.

In 2010 und 2008 ist

die mittlere Kronenverlichtung bei Eiche generell angestiegen. In beiden

Jahren zeigte sich, dass die stärker von Fraßschäden betroffenen Eichen

einen merklich höheren Anstieg der Kronenverlichtung aufweisen, als die

nicht oder nur geringfügig von Fraßschäden betroffenen.

In 2007 war an 44 % der

Probebäume Fraß, meist geringer Intensität, beobachtet worden, dennoch

konnten die Eichen in 2007 ihren Kronenzustand verbessern, nur bei den

stärker befressenen zeigte sich ein Anstieg der Kronenverlichtung.

In 2006

waren insgesamt an 64 % aller Probebäume Schäden durch Insektenfraß

festzustellen. Hier zeigte sich, dass nicht betroffene Eichen sich in ihrem

Kronenzustand verbesserten, stark befressene dagegen verschlechterten,

während bei den schwach befressenen keine Veränderung der Kronenverlichtung

zu beobachten war.

Der Regenerationsaustrieb der Eiche wird bevorzugt durch den Mehltaupilz befallen, sodass Fraßschäden und Pilzbefall nacheinander auftreten können und die befressenen Eichen zusätzlich geschwächt werden. Leichter Mehltaubefall ohne Blattdeformationen ist in den oberen Kronenteilen, auch mit Hilfe des Fernglases, nur schwer zu erkennen. Daher ist davon auszugehen, dass das Ausmaß des Befalles eher unterschätzt wird und nur stärkerer Mehltaubefall notiert wird. In 2019, 2012 und 2010 war Mehltau öfter beobachtet worden, die Auswertung zeigte, dass mehltaubefallene Eichen einen signifikant höheren Anstieg der mittleren Kronenverlichtung aufwiesen, als die nicht betroffenen.

Andere Schäden wie Mistelbefall oder Hagelschlag wurden 2020 nicht beobachtet. Frische Kronenbrüche traten bei den Eichen-Probebäumen nicht auf, aber Peitschschäden wurden vereinzelt beobachtet; beides wird als offensichtlicher mechanischer Schaden bei der Beurteilung des Kronenzustandes ausgeklammert. Stammschäden treten immer wieder auf und bleiben ein Leben lang sichtbar. So hat insgesamt rund ein Fünftel aller Probebäume einmal Stammschäden erlitten.

An etlichen Eichen sind in der Lichtkrone abgestorbene Zweige oder Äste zu sehen, ohne dass ein Grund für diese Absterbeerscheinungen erkennbar wäre. In 2019 war an rund 11 % der Probebäume dürres Reisig oder dürre Äste zu beobachten. Das Ausmaß wird am Einzelbaum abgeschätzt und bei der Beurteilung seines Blattverlustes mit berücksichtigt.

![]()

In 2020 sind bei der Eiche knapp 1,2 % der Probebäume ausgeschieden.

Im langjährigen Schnitt liegt die Ausscheiderate für Eiche bei

1,5 % und ist damit im Vergleich zum Gesamtkollektiv gering. Es zeigt

sich, dass die Eiche überwiegend durch geplante Holzernte aus dem

Probebaumkollektiv entnommen wird. Eine Ausnahme war in 2017, wurde an zwei

Aufnahmepunkten der Generationswechsel vollzogen, da der

Altbestand hier nicht mehr repräsentativ für den Waldort war. Die Altbäume

sind zwar noch vorhanden, wurden aber durch neu ausgewählte Probebäume aus

dem nachwachsenden Jungbestand ersetzt.